Zwang und Scham: Warum viele Betroffene schweigen

Leiden Sie unter aufdringlichen Gedanken oder spüren den Drang zu wiederholten Handlungen, die Sie eigentlich vermeiden möchten? Fragen Sie sich, wie Sie aus diesem Kreislauf von Zwangsgedanken und Zwangshandlungen herauskommen können? Eine gezielte Zwangsstörung Therapie kann helfen, diese Symptome zu erkennen, zu verstehen und zu bewältigen. Viele Betroffene zögern jedoch, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil Scham und Angst vor Bewertung sie hemmen. Dabei ist frühzeitige Unterstützung entscheidend, um Rückzug und Isolation zu vermeiden. In diesem Artikel erfahren Sie, wie sich Zwangsstörungen zeigen, welche Hürden durch Scham entstehen und welche Wege in die Therapie führen.

Das Wichtigste vorab in Kürze

- Scham als Hauptbarriere: Viele Betroffene verschweigen Zwangsgedanken und Zwangshandlungen aus Angst vor Ablehnung und Missverständnissen.

- Vielfältige Ausprägungen: Zwangsstörungen können als Zwangsgedanken, Zwangshandlungen oder Mischform auftreten, z. B. Wasch-, Kontroll- oder Symmetriezwang.

- Folgen des Schweigens: Verzögerte Diagnose, Isolation und Verstärkung der Symptome sind häufige Konsequenzen.

- Therapieformen: Ambulant bei milderen, stationär bei schweren oder lang bestehenden Symptomen – beide Formen zielen auf Symptomreduktion und Selbstbestimmung.

- Hilfe ist möglich: Frühzeitige, spezialisierte Behandlung verbessert die Prognose deutlich und unterstützt den Abbau von Schamgefühlen.

Formen der Zwangsstörung

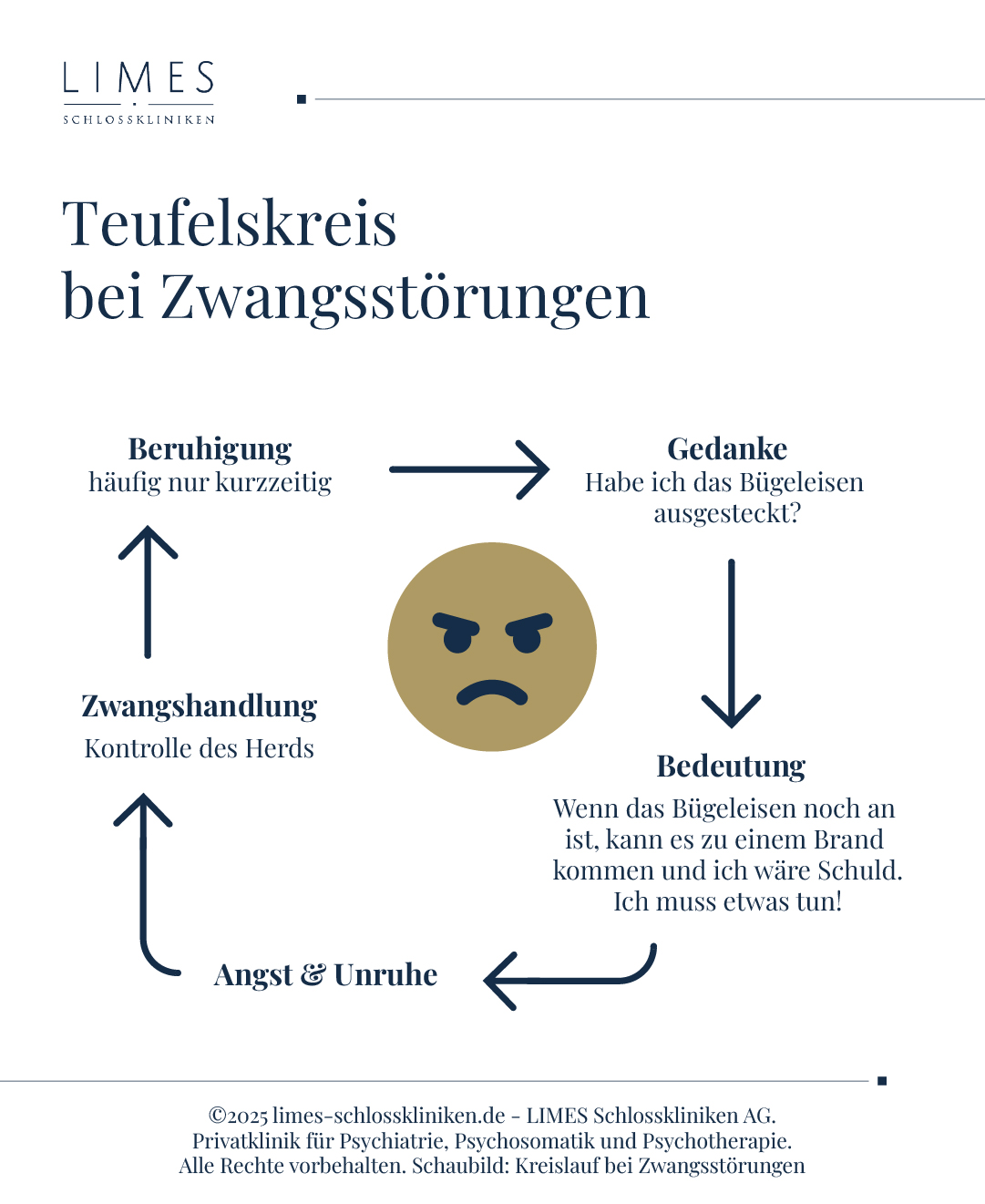

Zwangsstörungen zeigen sich in zwei Hauptausprägungen: Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Zwangsgedanken sind aufdringliche, wiederkehrende Gedanken, Bilder oder Impulse, die als bedrohlich oder unangemessen empfunden werden und starke Angst oder Unbehagen auslösen. Zwangshandlungen sind wiederholte Verhaltensweisen oder mentale Rituale, die Betroffene ausführen, um diese Angst zu verringern oder ein befürchtetes Ereignis zu verhindern. Häufig treten beide Formen gemeinsam auf.

Typische Beispiele sind:

- Wasch- und Reinigungszwang, um Angst vor Ansteckung zu mindern

- Kontrollzwang wie das ständige Überprüfen von Türen oder Geräten

- Ordnungs- und Symmetriezwang sowie wiederholte Zählrituale

Mischformen kommen oft vor und können sich im Verlauf verändern, was die Wahl der passenden Zwangsstörung Therapie beeinflusst.

Wie äußert sich eine Zwangsstörung im Alltag?

Eine Zwangsstörung kann das tägliche Leben erheblich beeinträchtigen. Betroffene verbringen oft Stunden mit Ritualen oder gedanklichen Wiederholungen, wodurch Arbeit, Schule und soziale Kontakte leiden. Viele vermeiden Situationen, in denen Zwänge ausgelöst werden könnten, was zu sozialem Rückzug führt. Häufig sind auch Angehörige indirekt betroffen, weil sie in die Rituale einbezogen werden oder das veränderte Verhalten miterleben. Die Symptome sind für Außenstehende oft schwer zu erkennen, da viele Betroffene sie gezielt verbergen.

Scham als unsichtbarer Begleiter

Scham ist eines der zentralen Gefühle bei Zwangsstörungen und oft der Hauptgrund für das lange Zögern, sich Hilfe zu suchen. Die Betroffenen empfinden ihre Gedanken oder Handlungen als abweichend von gesellschaftlichen Normen und befürchten, dass sie dafür verurteilt werden. Selbst gegenüber engen Freunden oder Familienmitgliedern bleiben viele schweigsam und versuchen, ihr Verhalten zu verheimlichen. Dieses Schweigen kann zu weiterer Isolation führen und die Erkrankung verschlimmern. Die Scham wird so zu einer unsichtbaren, aber mächtigen Barriere auf dem Weg in die Therapie.

Innere Konflikte und Selbstverurteilung

Viele Menschen mit Zwangsstörungen erkennen, dass ihre Gedanken und Handlungen keinen rationalen Sinn ergeben. Dennoch fühlen sie sich gezwungen, sie auszuführen, was zu einem starken inneren Konflikt führt. Diese Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln erzeugt oft Schuldgefühle und Selbstkritik. Die Betroffenen werfen sich vor, „nicht stark genug“ zu sein, um den Zwängen zu widerstehen. Dieser Kreislauf aus Selbstverurteilung und Hilflosigkeit kann das Selbstwertgefühl stark beeinträchtigen.

Angst vor Bewertung und Ablehnung

Die Furcht vor einer negativen Reaktion ist bei Zwangsstörungen weit verbreitet. Betroffene befürchten, dass ihre Zwangsgedanken falsch interpretiert und sie als „gefährlich“ oder „abnorm“ angesehen werden könnten. Besonders bei aggressiven oder sexuellen Zwangsgedanken ist die Angst vor Missverständnissen groß. Aus diesem Grund vermeiden viele das Gespräch mit Fachleuten oder Angehörigen. Diese Vermeidung verzögert jedoch den Beginn einer wirksamen Behandlung und verlängert den Leidensweg.

“Ich weiß, dass es irrational ist und trotzdem muss ich es tun”

Dieser Satz bringt die innere Zerrissenheit vieler Betroffener auf den Punkt. Obwohl sie erkennen, dass ihre Handlungen keine reale Gefahr abwenden, fühlen sie sich innerlich gezwungen, sie auszuführen. Die Angst, dass ohne das Ritual etwas Schlimmes passiert, ist stärker als jedes logische Argument. Dieses Erleben ist für Außenstehende oft schwer nachvollziehbar und führt nicht selten zu Missverständnissen. Die Diskrepanz zwischen rationalem Wissen und innerem Zwang ist ein Kernmerkmal der Erkrankung.

Warum viele Betroffene schweigen

Das Schweigen erscheint zunächst wie ein Schutz vor Ablehnung, führt jedoch zu einer Verstärkung der Probleme. Ohne Austausch fehlt die Möglichkeit, die eigenen Ängste zu relativieren oder Verständnis zu erfahren. Je länger die Zwangsstörung unbehandelt bleibt, desto tiefer verankern sich die Muster im Denken und Handeln. Viele warten Jahre, bevor sie professionelle Hilfe suchen, oft aus Angst, nicht ernst genommen oder falsch eingeschätzt zu werden. Doch Schweigen kann den Krankheitsverlauf erheblich verschlechtern.

Tabuisierung und die Angst vor Stigmatisierung

Zwangsstörungen sind in der Gesellschaft noch immer mit einigen Vorurteilen behaftet. Vor allem Zwangsgedanken mit sensiblen Inhalten gelten als tabu und werden nur selten offen besprochen. Die Angst, durch das Teilen dieser Gedanken stigmatisiert zu werden, hält viele Betroffene davon ab, sich zu öffnen oder gar einen Therapeuten aufzusuchen. Gleichzeitig führt das Schweigen zu einem Mangel an öffentlicher Aufklärung. Mehr gesellschaftliche Akzeptanz könnte dazu beitragen, dass Menschen mit Zwängen früher und offener Hilfe annehmen.

Rückzug, Doppelleben, Isolation

Viele Betroffene entwickeln Strategien, um ihre Symptome zu verbergen. Die geschieht oft, indem sie ein scheinbar „normales“ äußeres Leben führen, während im Privaten und allein die Zwänge dominieren. Dieses Doppelleben erfordert enorme Energie und führt zu chronischer Erschöpfung. Soziale Kontakte werden eingeschränkt oder gar ganz gemieden, um nicht in Zwangssituationen zu geraten. Mit der Zeit droht eine zunehmende Isolation, die den Zugang zu Unterstützung und Verständnis zusätzlich erschwert.

Vermeidungsverhalten als Folge von Scham

Scham kann dazu führen, dass Betroffene Situationen, Orte oder Personen meiden, die ihre Zwänge auslösen könnten. Kurzfristig reduziert dies die Angst und das Unbehagen, langfristig verstärkt es jedoch die Einschränkungen im Alltag. Das Vermeidungsverhalten kann sich ausweiten, bis wesentliche Lebensbereiche, wie beispielsweise die Arbeit oder eine Beziehung, betroffen sind. Dadurch geraten Betroffene in einen Teufelskreis aus Rückzug und Symptomverstärkung. Eine gezielte Therapie hilft, diesen Kreislauf zu durchbrechen und besser mit verschiedenen Situationen umzugehen.

Hilfe annehmen trotz Scham: Wege in die Therapie

Der wichtigste Schritt ist, trotz Schamgefühlen den Mut zu finden, offen über die Symptome zu sprechen. Fachleute, die Erfahrung mit der Therapie von Zwangsstörungen haben, können ein geschütztes Umfeld schaffen. Neben ambulanter Psychotherapie bieten spezialisierte Kliniken die Möglichkeit, in sicherem Rahmen intensiv an den Ursachen zu arbeiten. Je früher die Behandlung beginnt, desto größer sind die Chancen auf eine deutliche Verbesserung. Das Schweigen zu überwinden, ist oft der erste und entscheidende Therapieschritt.

Bedeutung von Verständnis und Empathie

Therapie erfordert Vertrauen und das entsteht nur, wenn sich Betroffene ernst genommen und verstanden fühlen. Empathische Therapeuten hören ohne Vorurteil zu und helfen, Schamgefühle schrittweise abzubauen. In einer wertschätzenden Atmosphäre fällt es leichter, belastende Gedanken offen zu teilen. Verständnis und Akzeptanz sind nicht nur emotionale Stützen, sondern auch therapeutisch wirksame Faktoren. Sie legen die Basis für nachhaltige Fortschritte in der Behandlung.

Erste Schritte zur Hilfe: ambulant oder stationär

Bei leichteren Zwangsstörungen kann eine ambulante Therapie ein geeigneter Einstieg sein. Sie lässt sich gut in den Alltag integrieren und ermöglicht, in einem schrittweisen Prozess Veränderungen anzustoßen.

Bei schweren oder lang bestehenden Symptomen kann eine stationäre Behandlung sinnvoll sein. Sie bietet eine intensivere und kontinuierliche therapeutische Begleitung in einem geschützten Umfeld und schafft so stabile Voraussetzungen für nachhaltige Fortschritte.

Was Betroffene erwartet

In einer ambulanten Therapie arbeiten Betroffene in regelmäßigen Sitzungen mit ihrer Therapeutin oder ihrem Therapeuten an der schrittweisen Reduktion von Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Methoden wie kognitive Verhaltenstherapie und Exposition mit Reaktionsmanagement helfen, belastende Muster zu erkennen und zu verändern. Zwischen den Terminen setzen die Betroffenen erlernte Strategien im Alltag um, um nachhaltige Fortschritte zu erzielen.

In einer stationären Behandlung erfolgt die Arbeit an den Symptomen intensiver und über den gesamten Tag hinweg. Neben täglicher Einzel- und Gruppentherapie werden strukturierte Tagespläne, Psychoedukation, Achtsamkeitstraining und gegebenenfalls medikamentöse Unterstützung eingesetzt. Der geschützte Rahmen ermöglicht es, sich vollständig auf die Genesung zu konzentrieren und auch Themen wie Scham und Selbstwert gezielt zu bearbeiten. Ziel beider Behandlungsformen ist es, Zwänge nachhaltig zu reduzieren und ein selbstbestimmtes Leben zurückzugewinnen.

Fazit: Ihr Schweigen ist verständlich! Aber Hilfe ist möglich.

Scham und Angst halten viele Menschen mit Zwangsstörungen davon ab, sich Hilfe zu suchen. Dieses Schweigen ist nachvollziehbar, kann aber die Erkrankung verschlimmern. Spezialisierte Kliniken bieten den geschützten Rahmen, um offen zu sprechen und gezielt an den Ursachen zu arbeiten. Mit der richtigen Unterstützung lassen sich Zwänge wirksam behandeln und ein selbstbestimmtes Leben wird wieder möglich.

Kategorien: Therapie Zwangsstörungen