Therapie für Narzissten: Zwischen Selbstüberhöhung und innerer Leere

Wie kann eine Therapie für Narzissten helfen, wenn sich hinter großer Selbstüberhöhung eine tiefe innere Leere verbirgt? Welche Wege gibt es, um die Verhaltensmuster zu durchbrechen und emotionale Verletzlichkeit zuzulassen? Eine Therapie für Narzissten ist eine komplexe Herausforderung, die genau dieses Spannungsfeld zwischen äußerer Überhöhung und innerem Mangel adressiert. Oft leiden Betroffene unter belasteten Beziehungen und einem instabilen Selbstwertgefühl. In der Behandlung lernen sie, ihre verletzlichen Anteile zu erkennen und nachhaltige Veränderungen zu erreichen. Im Folgenden erfahren Sie, wie eine erfolgreiche Therapie bei Narzissmus aussehen kann.

Das Wichtigste vorab in Kürze

- Bedürfnis nach Bewunderung: Narzissten zeigen oft ein starkes Streben nach Anerkennung und Aufmerksamkeit.

- Ausgeprägte Selbstbezogenheit: Eigene Bedürfnisse und Erfolge stehen klar im Vordergrund.

- Gesunder Narzissmus: Kann Selbstvertrauen, Durchsetzungsfähigkeit und Zielorientierung fördern.

- Problematische Ausprägung: Fehlende Empathie und zwischenmenschliche Konflikte belasten Beziehungen.

- Therapiebedarf: Ein verzerrtes Selbstbild kann auf eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hinweisen, die psychotherapeutische Behandlung erfordert.

Symptome der narzisstischen Persönlichkeitsstörung

Zu den zentralen Symptomen einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zählen ein übermäßiges Bedürfnis nach Bestätigung, die Tendenz, andere abzuwerten, und eine geringe Fähigkeit zur Empathie. Betroffene präsentieren sich oft als besonders kompetent oder überlegen, reagieren jedoch sehr empfindlich auf Kritik. Häufig zeigen sich instabile Beziehungen, die von Machtungleichgewicht und emotionaler Distanz geprägt sind. Auch Wut, Frustration oder Rückzug bei ausbleibender Anerkennung sind typisch. Diese Symptome können das persönliche Umfeld erheblich belasten.

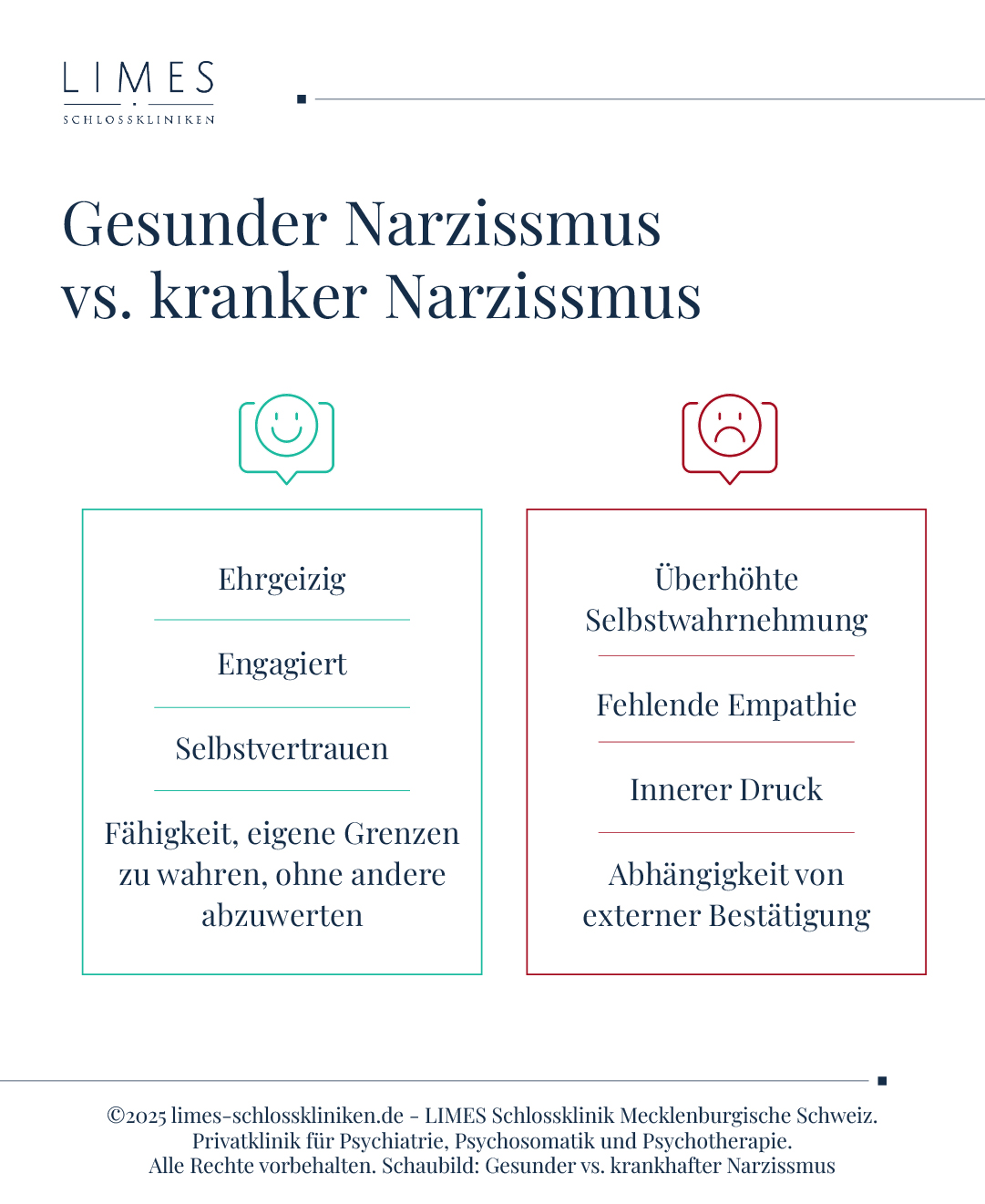

Unterschied zwischen “gesundem” und “pathologischem” Narzissmus

Gesunder Narzissmus fördert Selbstvertrauen, Motivation und die Fähigkeit, eigene Grenzen zu wahren, ohne andere abzuwerten. Pathologischer Narzissmus hingegen ist geprägt von einer überhöhten Selbstwahrnehmung, fehlender Empathie und einer ständigen Abhängigkeit von externer Bestätigung. Während gesunder Narzissmus eine stabile soziale Integration unterstützen kann, führt die krankhafte Form oft zu Konflikten, Isolation und innerem Druck. Die Unterscheidung ist entscheidend, um angemessene therapeutische Schritte einzuleiten. Ein wichtiges Kriterium ist, ob das Verhalten zu anhaltendem Leidensdruck oder Beeinträchtigungen im Alltag führt.

Innere Leere & äußere Überhöhung

Hinter dem oft selbstbewussten Auftreten narzisstischer Persönlichkeiten verbirgt sich nicht selten ein tiefes Gefühl innerer Leere. Um dieses nicht wahrnehmen zu müssen, suchen Betroffene nach ständiger Bestätigung von außen. Übertriebene Selbstdarstellung, der Drang nach Statussymbolen oder das Inszenieren von Erfolg dienen dabei als Kompensationsstrategien. Dieser Mechanismus kann kurzfristig das Selbstwertgefühl stabilisieren, führt jedoch langfristig zu einer Abhängigkeit von Anerkennung. Ohne äußere Bestätigung brechen oft Unsicherheit und Selbstzweifel hervor.

Psychodynamik: Schutzmechanismus vs. Verletzlichkeit

Das übersteigerte Selbstbild dient häufig als Schutzschild, um tiefe Verletzlichkeit zu verbergen. Negative Kindheitserfahrungen wie emotionale Vernachlässigung, strenge Leistungsanforderungen oder inkonsistente Wertschätzung können diesen Schutzmechanismus fördern. Narzisstische Verhaltensweisen sind daher nicht nur Ausdruck von Überheblichkeit, sondern auch ein Versuch, emotionalen Schmerz abzuwehren. In der Psychotherapie ist das Verständnis dieser Dynamik zentral, um Betroffenen einen Zugang zu ihren verletzlichen Anteilen zu ermöglichen. Erst wenn dieser innere Konflikt erkannt wird, kann nachhaltige Veränderung stattfinden.

Selbstwertprobleme und emotionale Defizite

Trotz des äußeren Anscheins von Selbstsicherheit ist das Selbstwertgefühl vieler Narzissten instabil und leicht verletzbar. Emotionale Nähe wird oft als bedrohlich erlebt, da sie das Risiko birgt, Schwächen zu offenbaren. Gleichzeitig fehlen häufig Strategien, um mit eigenen Emotionen und den Gefühlen anderer konstruktiv umzugehen. Dies führt zu wiederkehrenden Konflikten in zwischenmenschlichen Beziehungen. In der Therapie steht daher der Aufbau eines stabilen, unabhängigen Selbstwertgefühls im Mittelpunkt.

Kann ein Narzisst eine Therapie machen?

Eine Therapie ist grundsätzlich möglich und kann sehr erfolgreich verlaufen, wenn Bereitschaft zur Selbstreflexion vorhanden ist. Die größte Hürde besteht oft darin, die eigenen Verhaltensmuster als problematisch zu erkennen. Häufig wird der erste Schritt in die Behandlung erst durch Druck aus dem sozialen Umfeld oder infolge schwerer Beziehungskrisen unternommen. Mit gezielter therapeutischer Arbeit lässt sich ein tieferes Verständnis für innere Konflikte und deren Auswirkungen entwickeln. Entscheidend für den Erfolg ist eine vertrauensvolle, wertschätzende therapeutische Beziehung.

Herausforderungen in der therapeutischen Beziehung

Therapeuten stoßen bei der Arbeit mit Narzissten häufig auf Abwehrmechanismen wie Leugnung, Projektion oder Überlegenheitsverhalten. Kritik wird schnell als Angriff interpretiert, was zu Spannungen führen kann. Auch der Versuch, die Interaktion zu dominieren oder die Therapieziele zu kontrollieren, ist nicht ungewöhnlich. Eine klare Struktur, konsequente Grenzen und die kontinuierliche Spiegelung von Verhalten helfen, eine stabile Arbeitsbeziehung aufzubauen. Geduld und Konsistenz sind für den Therapieerfolg entscheidend.

Motivation zur Therapie

Die Motivation für eine Therapie entsteht oft erst, wenn der Leidensdruck spürbar wird – beispielsweise durch gescheiterte Partnerschaften, Konflikte im Beruf oder psychische Begleiterkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen. Manche Betroffene suchen auch Unterstützung, um ihre sozialen Fähigkeiten zu verbessern oder berufliche Chancen zu wahren. Entscheidend ist, die Therapieinhalte an den individuellen Zugangspunkten auszurichten. Realistische Zielsetzungen und messbare Fortschritte fördern die Bereitschaft, dranzubleiben.

Chancen der Einsicht und Veränderung

Mit wachsender Einsicht in die eigenen Muster können Narzisst:innen lernen, ihre verletzlichen Anteile anzunehmen, ohne sich selbst abzuwerten. Dadurch wächst die Fähigkeit, empathisch auf andere zuzugehen und stabile Beziehungen aufzubauen. Das Selbstwertgefühl wird weniger abhängig von äußerer Bestätigung, was zu mehr innerer Stabilität führt. Auch Konflikte lassen sich konstruktiver lösen. Die Therapie eröffnet damit die Chance auf eine tiefgreifende, nachhaltige Veränderung.

Welche Therapieformen eignen sich für Narzissten?

Die Wahl der geeigneten Therapieform hängt von der individuellen Ausprägung der narzisstischen Persönlichkeitszüge sowie den persönlichen Zielen ab. Ziel aller Ansätze ist, das Selbstwertgefühl zu stabilisieren, Empathiefähigkeit zu fördern und destruktive Beziehungsmuster zu verändern. Neben tiefenpsychologischen Verfahren kommen auch verhaltenstherapeutische Methoden zum Einsatz. Häufig ist eine Kombination verschiedener Ansätze besonders wirksam. Entscheidend ist eine langfristige, kontinuierliche Arbeit, da Veränderungen bei Persönlichkeitsstrukturen Zeit benötigen.

Übertragungsfokussierte Psychotherapie

Die übertragungsfokussierte Psychotherapie (TFP) ist ein tiefenpsychologisch fundiertes Verfahren, das auf den Interaktionen zwischen Patient und Therapeut aufbaut. In der therapeutischen Beziehung spiegeln sich häufig typische Beziehungsmuster, die im Alltag zu Konflikten führen. Diese werden im geschützten Rahmen bewusst gemacht und bearbeitet. Ziel ist es, unbewusste Anteile zu integrieren und ein stabileres Selbstbild zu entwickeln. TFP eignet sich besonders, um emotionale Nähe und Vertrauen schrittweise aufzubauen.

Mentalisierungsbasierte Therapie

Die mentalisierungsbasierte Therapie (MBT) zielt darauf ab, die Fähigkeit zu stärken, eigene und fremde Gefühle präzise wahrzunehmen und zu verstehen. Menschen mit stark ausgeprägtem Narzissmus haben oft Schwierigkeiten, emotionale Signale richtig zu deuten. MBT trainiert diese Fertigkeit gezielt und fördert dadurch Empathie sowie Konfliktfähigkeit. Durch die verbesserte Selbst- und Fremdwahrnehmung entstehen stabilere Beziehungen. Die Methode wird häufig in Kombination mit anderen Verfahren eingesetzt.

Kognitive Verhaltenstherapie

Eine kognitive Verhaltenstherapie konzentriert sich darauf, dysfunktionale Gedanken- und Verhaltensmuster zu identifizieren und zu verändern. Bei narzisstischen Persönlichkeitsstrukturen können dies starre Denkmuster, übersteigerte Selbstbilder oder die Abwertung anderer sein. Mithilfe konkreter Übungen lernt der Patient, alternative Sichtweisen zu entwickeln und neue, konstruktivere Verhaltensweisen einzuüben. Diese Art der Therapie ist besonders praxisorientiert und ermöglicht oft relativ schnell erste spürbare Veränderungen. Die Wirksamkeit kann durch ergänzende tiefenpsychologische Arbeit unterstützt werden.

Schematherapie

Die Schematherapie kombiniert Elemente aus kognitiver Verhaltenstherapie, Gestalttherapie und tiefenpsychologischen Ansätzen. Sie geht davon aus, dass belastende Erlebnisse in der Kindheit zu sogenannten Schemata führen, die das Verhalten und Erleben im Erwachsenenalter prägen. Bei Narzissmus sind dies häufig Muster von Überlegenheit, Misstrauen oder emotionaler Entbehrung. Durch gezielte Interventionen werden diese Schemata erkannt, hinterfragt und verändert. Schematherapie kann tief verwurzelte Strukturen langfristig aufweichen und neue, gesunde Verhaltensweisen fördern.

Fazit: Holen Sie sich professionelle Hilfe!

Eine Therapie bei Narzissmus ist anspruchsvoll, aber wirkungsvoll. Sie ermöglicht es, destruktive Muster zu erkennen, emotionale Defizite aufzuarbeiten und neue, gesündere Verhaltensweisen zu entwickeln. Wer sich auf diesen Prozess einlässt, kann langfristig von authentischeren Beziehungen, größerer emotionaler Ausgeglichenheit und einem stabilen Selbstwert profitieren. Professionelle Unterstützung ist der wichtigste Schritt auf diesem Weg.

Kategorien: Persönlichkeitsstörungen Therapie